Un ensayo histórico de Alexis Pardillos

Corría el año 1875. D. Marcelino Sanz de Sautuola era un

hombre culto y de gran curiosidad por el conocimiento, especialmente por la

Historia y por todo aquello que le rodeaba. Pertenecía a una acaudalada familia

montañesa cántabra y en su formación no habían faltado los medios para dotarle

con una excepcional educación para la época y con unas exquisitas y refinadas formas

aristocráticas.

Disponía Sanz de Sautuola de entusiasmo, conocimiento, contactos, tiempo y

dinero, que era todo lo que en esos momentos hacía falta para emprender aquellas

maravillosas y pioneras expediciones científicas que, durante todo aquel siglo

XIX y principios del XX, fueron dando a conocer tantas maravillas de este mundo

que habitamos.

D. Marcelino, que contaba por

aquel entonces con 44 años de edad, residía en invierno en Madrid y en verano se

alojaba en una casona familiar situada en la villa montañesa de Puente de San

Miguel, dentro del municipio santanderino de Reocín. Y fue precisamente aquí

donde aquel verano de 1875 escuchó a los paisanos del lugar hablar sobre el

descubrimiento realizado, unos años antes, por un cazador que casualmente, y buscando

a su perro extraviado, halló, tras unas piedras, una inmensa y majestuosa cueva

en los prados de Altamira, en el vecino término municipal de Santillana del

Mar.

Así fue como, ni corto ni

perezoso, decidió don Marcelino emprender la aventura de localizar e investigar

aquella portentosa oquedad, por si en ella pudiera hallar restos fósiles

prehistóricos, tal y como era la tendencia científica en aquellos años del XIX.

El resultado fue verdaderamente

satisfactorio, encontrando el investigador, no solo la cueva, sino también algunos restos fósiles de animales y

algunas piezas de sílex talladas, que posteriormente su colega y amigo el

geólogo Juan Vilanova, de la Universidad de Madrid, experto en Arqueología y

Prehistoria, pudo autenticar e identificar como huesos de bisonte, ciervo

megacero y caballo primitivo. Además don Marcelino pudo vislumbrar lo

que parecían ser algunas formas rudimentarias pintadas con un pigmento color

negro, pero a las que en un principio no atribuyó demasiada importancia.

Con aquellas satisfacciones quedó

Sautuola contento, dejando de lado el tema de Altamira para dedicarse a otras

cuestiones, tapiando la entrada de la cueva para su protección de los

chiquillos, sin saber lo que en lo más cenital de aquellas salas cavernosas el

destino le estaba reservando.

Tres años más tarde, en el año

1878, y en una sociedad en la que cada vez se hacía más candente el interés por

el conocimiento del origen del hombre y en general de nuestro pasado, Sautuola

visita la Exposición Universal de Paris, en donde se consolidan dos recientes

disciplinas científicas: la Antropología y la Arqueología Prehistórica.

Es allí donde Sautuola queda de

nuevo fascinado por lo avanzado en aquellas disciplinas históricas y por la

cantidad de objetos prehistóricos que en la exposición se exhiben, y donde

vuelve a resurgir su interés por las Cuevas de Altamira, pensando que su

primera intervención fue vaga y que debiera volver a realizar alguna nueva

prospección para profundizar en sus investigaciones e intentar encontrar nuevos

vestigios arqueológicos que encumbraran el Patrimonio Español en aquellas

inauguradas nuevas ciencias.

Así pues, en 1879, reanudó sus

incursiones por la caverna santanderina, asesorado esta vez por su colega

Vilanova y por Édouard Piette, un francés, nuevo erudito en Arqueología y

Prehistoria.

En estos tiempos y en cierta

ocasión, don Marcelino, decidió llevar a la cueva a su pequeña hija, María, de 8 años de edad.

Mientras el padre excavaba en el suelo de la gruta en busca de restos fósiles,

su hija correteaba y jugaba por aquellas oscuras galerías a la luz de un

quinqué. Fue entonces cuando, y así lo contaba Sautuola, tras decidir alumbrar

el techo de cierta parte de la cueva, la pequeña María, absorta y sorprendida,

exclamaba: ¡Papa, mira! ¡Ahí hay bueyes pintados!

Don Marcelino levantó la cabeza y

observó, de repente, la más majestuosa obra pictórica que jamás había podido

contemplar. Quedó completamente atónito y perplejo, no era para menos, acababan de descubrir la “Capilla Sixtina” del

Arte Prehistórico.

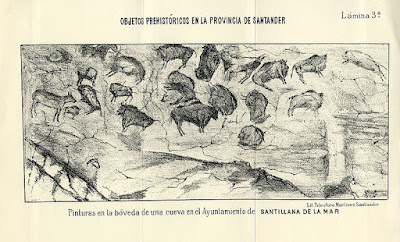

Bisontes, toros, caballos, todos

ellos plasmados con un inusitado realismo y con un fascinante y colorido

policromado, fantásticos, dignos de ser contemplados y admirados por toda la Humanidad

presente y la que hubiera de venir en la posteridad.

Tras

observar el prehistórico retablo y emocionado por el hallazgo, don Marcelino coge

a su hija de la mano, monta en su carro y corriendo se dirige a su casa, desde dónde

comienza su ardua campaña para comunicar el hallazgo a la comunidad científica.

Tras sus primeras comunicaciones, la mayoría de los expertos,

escépticos por el hallazgo, comienzan a ultrajar y a vilipendiar a Sautuola, tachándole

de farsante, diciendo que aquellas pinturas las pintó él o algún conocido suyo.

Incrédulos aquellos que no supieron ver y admirar en primicia aquella

maravillosa multitud de fauna pintada con pigmentos naturales que ahora es

sueño y deseo inalcanzable de casi cualquier individuo de la propia especie

humana.

D. Marcelino Sanz de Sautuola, ante estas vicisitudes, tomó las

decisiones de un hombre cabal, fiel a sus principios y comprometido en todo momento con la Ciencia,

incluso sabiendo que no sería un camino fácil y que encontraría, quizás,

multitud de detractores por el camino.

Pero, ¿hasta qué punto llegó D.

Marcelino a sacrificar su vida por Altamira en aquella su última etapa de

existencia?

Primeramente contó D. Marcelino

su descubrimiento a su amigo Juan Vilanova, nada más viajar a Madrid, el cual,

cauto aun por la magnificencia y la exhalación de virtud que el cántabro

profería, no quedó convencido y admirado por el descubrimiento hasta que no lo

vio con sus propios ojos, en cuanto tuvo oportunidad para viajar al norte de la

península.

Posteriormente lanzó Sanz de

Sautuola su descubrimiento y trabajo “Breves

apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander”, (Santander,

1880), en diversas publicaciones de toda Europa. El efecto fue devastador. La

comunidad científica de pleno se opuso a admitir tal barbaridad histórica para

aquella época en la que pensaban que el hombre primitivo, el que pudo haber

habitado en muchas cavernas, era un mono tonto, sin capacidad de raciocinio ni

sentimientos ni sensaciones.

Cartailhac, Mortillet y Virchov,

entre otros, autoridades a nivel mundial en el tema de la Prehistoria, se

negaron a aceptar aquella que era una Gran Verdad Universal. Que aquello,

decían, no podía ser más que la obra de algún farsante o algún loco.

Ya en 1880, en Lisboa, en un

congreso, con la “créme de la créme”

europea del mundo de la Prehistoria y la Arqueología, fue, junto a su amigo

Vilanova, su acérrimo defensor, humillado y vilipendiado por aquella multitud

de ingratos.

Pero D. Marcelino, que era todo

un caballero español, supo aguantar estoicamente, no solo este tipo de ofensas

injustas sino muchas otras que no fueron capaces, de ningún modo, de eclipsar

su constancia y la magnitud de su hallazgo.

En cualquier caso falleció, en

1888, D. Marcelino Sanz de Sautuola, sin ser reconocido su descubrimiento.

Unos

años más tarde comenzaron a encontrarse, en territorio francés, cuevas con

grabados, similares en técnicas pero nunca en grandeza a las halladas por

Sautuola. La Mouthe (1895), Les Combarelles y Font

de Gaume (1901), Marsoulas

(1902), La Calevie y Bernifal (1903) y La Greze (1904).

La comunidad científica, al

unísono, se rindió ante lo que era ya una evidencia irrefutable de que Altamira

podía albergar el más maravilloso de los retablos prehistóricos del mundo,

intuyendo que el hallazgo que D. Marcelino y su hija descubrieron aquel verano de 1879 iba a resultar finalmente

cierto.

Cartailhac, simbólicamente en

nombre de aquella equivocada y soberbia comunidad de científicos, junto con

Breuil, un cura de la nueva escuela, visitaron a la ya joven María, hija del

buscador cántabro. Tras permitirles ésta el paso a la gruta e inspeccionar la

Cueva de Altamira, Cartailhac, en el fondo hombre justo, no dudo en

rehabilitar la memoria de Sautuola desde

la Ciencia, ante su propia tumba y ante su hija, primero, y posteriormente ante

la sociedad.

En 1909 publican, estos dos últimos expertos en Prehistoria, el trabajo Las primitivas pinturas rupestres : estudio sobre la obra de La caverne d´Altamira.

El nombre de D. Marcelino Sanz de Sautuola, escrito en letras de oro permanece desde entonces en los anales de la Historia, como descubridor que fue, junto con su hija, de los Gloriosos y Universales grabados de arte rupestre de las Cuevas de Altamira, en Santander, Cantabria, España.

No hay comentarios:

Publicar un comentario